Le personnage principal de ce roman est un Afro-américain « de moins de trente ans », Simeon Brown. Simeon a quitté sa ville natale, Philadelphie, et vient juste d’arriver à Paris fuyant la violence quotidienne, gratuite et les guerres de gangs où il ne trouve pas sa place.

Le personnage principal de ce roman est un Afro-américain « de moins de trente ans », Simeon Brown. Simeon a quitté sa ville natale, Philadelphie, et vient juste d’arriver à Paris fuyant la violence quotidienne, gratuite et les guerres de gangs où il ne trouve pas sa place.

Au début des années soixante, la vie politique aux États Unis est marquée par la lutte des droits civiques et la ségrégation raciale menée principalement par le pasteur Martin Luther King. C’est en août1963 qu’a lieu la Marche sur Washington qui rassemble plus de 250 000 personnes. Et c’est lors de cet événement que Martin Luther King prononce son célèbre discours « I have a dream » qui devient le symbole de l’égalité raciale. La société américaine est profondément divisée entre ceux qui sont pour le maintien de la ségrégation raciale et les défenseurs de l’égalité. Aussi, les Noirs subissent toujours un racisme violent. Il suffit d’un regard un peu trop accentué pour déclencher une bagarre et se retrouver sous les coups de « blancs-becs ». C’est ainsi que Siméon a perdu un œil et le visage de son agresseur « terrible, inhumain, en dysharmonie avec l’univers » ne cesse de le hanter. On apprend très vite que Siméon a quitté son pays de peur de devenir un meurtrier. Meurtrier malgré lui mais par nécessité : il doit se défendre au quotidien, être sans cesse sur ses gardes.

Mais en se promenant dans Paris, Siméon se sent libre, en paix, même s’il remarque des groupes d’hommes « aux cheveux crêpelés et à la peau pas tout à fait blanche, mais sûrement pas noire ». Il remarque que ces hommes ont un regard « triste, furieux, abattu », regard qui lui rappelle celui des Noirs d’Harlem. Ils sont vêtus pauvrement mais Simeon ressent comme un lien, « une reconnaissance » entre eux et lui. Très vite, il trouve une communauté afro-américaine, bien intégrée, composée d’artistes. A cette époque, Paris est perçue comme un refuge.

Simeon est à la fois peintre et journaliste. Il peint un seul tableau qu’il a du mal à terminer. Ce tableau représente le visage de ses agresseurs, comme s’il cherchait à déchiffrer une vérité, à répondre à sa quête de justice, à comprendre ce qui se cache derrière la cruauté de ces regards. Ce tableau fonctionne comme un témoignage de ce qu’il a vécu et de son impuissance face à l’horreur.

Son quartier de prédilection, l’un des lieux où il rencontre ses compatriotes, est le café Tournon mais ses pérégrinations le conduisent dans d’autres quartiers, plus sombres, plus populaires, envahis par des policiers, mitraillette en bandoulière. Il reconnaît, chez ses habitants, les mêmes attitudes de peur, d’insécurité et c’est comme s’il se retrouvait chez lui à Harlem. Ce sont des ouvriers algériens. Il se lie d’amitié avec un étudiant algérien, Ahmed, avec qui il « partage une certaine ressemblance » tant physique qu’intellectuelle. Par son intermédiaire, il prend conscience du racisme anti-arabe dans le contexte de la guerre d’Algérie, fait connaissance avec des militants du FLN et découvre la lutte, l’action pour la liberté.

Le 17 octobre 1961, il se retrouve dans la manifestation pacifique contre le couvre-feu qui a lieu à Paris, à la demande du FLN. Voulant protéger une femme et son enfant des coups d’un policier, il reçoit à son tour des coups de matraque et se trouve embarqué dans un fourgon, puis détenu dans un stade avec d’autres manifestants. Libéré du fait de sa nationalité, il décide de suivre l’exemple d’Ahmed et de rentrer dans son pays pour y continuer la lutte, pour sa communauté et ses droits civiques.

Ce roman a mis plus d’une quarantaine d’années à être traduit et édité en France en raison de son récit des événements d’octobre 1961, difficilement acceptable pour le narratif officiel français.

Le titre, Le visage de pierre, est une métaphore puissante qui évoque la brutalité et la violence d’individus, que ce soit un suprémaciste blanc américain ou un policier français, à l’égard de populations infériorisées, dominées à qui on refuse leurs droits. Ce titre dénonce également l’indifférence, l’absence d’empathie de ceux qui refusent de voir, de se confronter aux injustices.

Très beau roman aux résonances bien actuelles qui analyse avec subtilité et finesse les secousses de la société des années 60 à travers des histoires et des parcours personnels, tant aux Etats Unis qu’en France.

Annie BIARD

Titre : Le visage de Pierre, 280 pages

Auteur : William Gardner Smith (Américain).

Éditeur : Christian Bourgois, 2021

Le souvenir de l’esclavage continue de hanter les mémoires des Afro-américains qui en trouvent l’expression à travers la littérature. C’est ainsi que

Le souvenir de l’esclavage continue de hanter les mémoires des Afro-américains qui en trouvent l’expression à travers la littérature. C’est ainsi que  Le pouvoir de la littérature sur la construction de l’individu n’est plus à reconnaître. La lecture de

Le pouvoir de la littérature sur la construction de l’individu n’est plus à reconnaître. La lecture de  Le pain des Français

Le pain des Français Immanquablement, presque toutes les critiques littéraires françaises saluant

Immanquablement, presque toutes les critiques littéraires françaises saluant  « […] Je lis en ce moment des journaux rédigés spécialement pour les enfants français : Cri-Cri, l’

« […] Je lis en ce moment des journaux rédigés spécialement pour les enfants français : Cri-Cri, l’ Le titre français de ce roman américain est absolument inapproprié et même discourtois. Dans l’histoire de l’humanité comme dans celle de la littérature, aucun individu ne se définit par sa condition qu’il sait infamante s’il n’a pas la ferme intention d’en faire une arme contre l’adversité. Pourquoi avoir traduit

Le titre français de ce roman américain est absolument inapproprié et même discourtois. Dans l’histoire de l’humanité comme dans celle de la littérature, aucun individu ne se définit par sa condition qu’il sait infamante s’il n’a pas la ferme intention d’en faire une arme contre l’adversité. Pourquoi avoir traduit  Ce titre choc renvoyant à un mal évident, mais dont certains nient l’existence parce qu’ils ne se sentent pas concernés ou parce qu’ils veulent l’ignorer, est en réalité

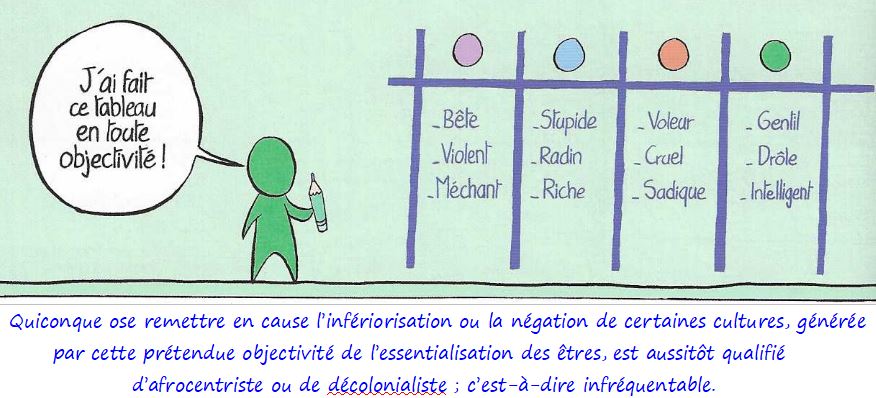

Ce titre choc renvoyant à un mal évident, mais dont certains nient l’existence parce qu’ils ne se sentent pas concernés ou parce qu’ils veulent l’ignorer, est en réalité  C’est connu – comme le dit si bien un personnage du livre –

C’est connu – comme le dit si bien un personnage du livre –