Le jeudi 18 et le vendredi 19 janvier 2024, La France noire a rencontré les jeunes du lycée Benjamin Franklin d’Orléans autour de son exposition « Les résistances africaines à la traite et les luttes des esclaves pour leur liberté dans les Amériques ». Un mois plus tard, nous est parvenue une enveloppe du CDI de ce lycée contenant les témoignages des étudiants ayant participé aux rencontres. Nous n’hésitons pas au plaisir de partager avec vous les deux premières pages de ce document qui en compte cinq. Merci à nos collègues et amis Guyonne Duvauferrier et Sébastien Villepou qui ont pensé à recueillir ces témoignages à partir des questions suivantes :

Le jeudi 18 et le vendredi 19 janvier 2024, La France noire a rencontré les jeunes du lycée Benjamin Franklin d’Orléans autour de son exposition « Les résistances africaines à la traite et les luttes des esclaves pour leur liberté dans les Amériques ». Un mois plus tard, nous est parvenue une enveloppe du CDI de ce lycée contenant les témoignages des étudiants ayant participé aux rencontres. Nous n’hésitons pas au plaisir de partager avec vous les deux premières pages de ce document qui en compte cinq. Merci à nos collègues et amis Guyonne Duvauferrier et Sébastien Villepou qui ont pensé à recueillir ces témoignages à partir des questions suivantes :

– Qu’avez-vous pensé de la conférence à laquelle vous avez assisté ? Et de l’exposition ? Développez votre réponse.

– Quelles sont les images ou textes qui vous ont marqués dans cette exposition ? Pourquoi ?

BTS :

R. Gaspard : « Très bonne conférence, une explication claire et soignée, l’intervenant nous a montré pourquoi il était présent et son discours était vivant. Il nous a expliqué clairement sans déborder sur d’autres sujets ».

« J’ai été marqué par le masque que portaient les femmes car cela est immoral ».

D. Christophe : « Très bien, très instructives »

« L’image des esclaves dans la fosse, on dirait des bêtes dans des cages, cela renvoie bien la cruauté des êtres humains afin de réaliser des profits ».

D. Nathan : « C’était très intéressant et instructif. »

« L’image ci-dessus, avec l’esclave portant un masque de fer est marquante. On a l’impression de voir un chien avec une muselière, ce qui prouve complètement la déshumanisation totale des esclaves qui ne sont plus considéraient comme des êtres humains mais comme des objets sans valeur. C’est triste ».

D. Gaëtan : « J’ai bien aimé cette exposition car elle a été d’une part très instructive et aussi elle m’a fait prendre conscience à quel point les personnes noires avaient pu souffrir et à quel point ils ont contribué à notre culture et à la défense de la France durant les guerres ».

« J’ai été choqué de voir des images représentant des esclaves marqués au fer rouge comme du bétail ».

L. Erwan : « Les images de violence et la violence de celle-ci ».

C. Valentine : « J’ai trouvé cette conférence très intéressante, et qu’il vaut mieux se connaître et apprendre à respecter sa différence. Le monsieur de la conférence était captivant et expliquait très bien. Parler d’événements aussi tragiques permet de prendre conscience de certaines choses et de réaliser qu’on n’est pas si mal ».

« L’image qui m’a marquée durant cette exposition est l’image ci-dessus avec l’instrument de torture. Je la trouve marquante car il faut avoir un instrument pour ne pas se suicider donc ça montre bien l’horreur de l’esclavage. Ils doivent créer un instrument pour maintenir leurs serviteurs en vie. L’autre image qui m’a marquée est l’image où les gens étaient en captivité dans une fosse de plus de 3 mètres, accrochés avec des chaînes les uns aux autres. Elle était choquante car on dirait des animaux mis en captivité, des animaux dangereux qu’il faut tenir à distance pour ne pas attraper des maladies ou se faire mordre ».

P. Malo : « J’ai bien aimé la conférence ça nous a permis d’en apprendre plus sur l’esclavage ». « L’image avec le dos frappé ».

S. Jaad : « Cette conférence m’a permis de mieux comprendre les difficultés et les conditions de vie qu’ont subies les noirs durant cette période ».

P. Marius : « Très bonne conférence avec beaucoup d’explications et de détails ».

C. Benoît : C’était très intéressant la conférence comme l’exposition car c’est important de ne pas oublier cette partie de l’histoire ».

L. Nadir : « C’était très intéressant car je ne connaissais pas l’histoire des noirs français ».

Y. Hfid : « Grâce à cette conférence, j’ai pu voir plusieurs aspects éclairants et approfondis de l’esclavage et de la contribution des noirs dans l’histoire française ».

K. Batuhan : « C’était une très belle exposition. Cela nous a permis de découvrir en détail ce que les esclaves ont subi durant ces années-là. J’ai été marqué d’apprendre qu’il y a eu 2 fois une abolition de l’esclavage en France ».

S. Licina : « C’était une très bonne conférence. J’ai appris beaucoup de choses sur l’histoire des Noirs de France que je ne connaissait pas avant ».

« Les images qui m’ont marqué sont toutes les images des esclaves qui se font torturer par les blancs. Cela me montre la cruauté des hommes ».

B. Charly : « Cette conférence était intéressante pour comprendre les histoires, tout ce qu’il s’est passé durant des siècles ».

« L’image du texte qui m’a marqué c’est l’image de Samory Touré car cela m’a permis d’apprendre puis de voir ce qu’il s’est passé en 1884 et 1885 au Gabon ».

B. Jawad : « Je pense que la conférence était bien construite, pour ma part j’ai tout compris mais j’ai remarqué qu’il y avait beaucoup trop d’affiches et de données sans trop d’indications de sens de lecture. Mais à part cela j’ai fortement apprécié cette intervention qui était riche en apprentissages ».

« C’est l’affiche sur le dos d’un ancien esclave des Amériques à subies à la suite d’une tentative de fuite vers la liberté. On voit des cicatrices abominables à la suite de sa tentative de fuite qui choquent ».

N.B. : Nous avons volontairement évité de mentionner les noms de famille.

Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2024, grâce à notre collègue professeure documentaliste, Hélène Boitière,

Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2024, grâce à notre collègue professeure documentaliste, Hélène Boitière,  Compte tenu donc d’un planning qui accorde plus de temps aux élèves, les échanges ont été très riches grâce aux nombreuses réactions devant les images publicitaires empreintes de racisme ainsi que les stéréotypes renvoyant – hier comme aujourd’hui – les Noirs au monde des primates.

Compte tenu donc d’un planning qui accorde plus de temps aux élèves, les échanges ont été très riches grâce aux nombreuses réactions devant les images publicitaires empreintes de racisme ainsi que les stéréotypes renvoyant – hier comme aujourd’hui – les Noirs au monde des primates. Merci aux collègues dont la curiosité et l’enthousiasme ont encouragé la professeure documentaliste à renouveler ce rendez-vous pédagogique. C’est un réel plaisir de les entendre souligner l’utilité de notre action auprès des étudiants dont ils ont la charge et dont ils connaissent les besoins. Merci à toutes et à tous d’apprécier autant que nous ce moment

Merci aux collègues dont la curiosité et l’enthousiasme ont encouragé la professeure documentaliste à renouveler ce rendez-vous pédagogique. C’est un réel plaisir de les entendre souligner l’utilité de notre action auprès des étudiants dont ils ont la charge et dont ils connaissent les besoins. Merci à toutes et à tous d’apprécier autant que nous ce moment  Du mardi 2 au vendredi 5 avril 2024, à Tournan-en-Brie (77), le lycée Clément

Du mardi 2 au vendredi 5 avril 2024, à Tournan-en-Brie (77), le lycée Clément  Les 6 classes inscrites à la rencontre avec le conférencier ont bénéficié d’un exposé sur les raisons qui justifient la connaissance de l’histoire de la traite et de l’esclavage des Noirs dans les Amériques, avant de découvrir l’exposition.

Les 6 classes inscrites à la rencontre avec le conférencier ont bénéficié d’un exposé sur les raisons qui justifient la connaissance de l’histoire de la traite et de l’esclavage des Noirs dans les Amériques, avant de découvrir l’exposition. Merci à Anne et Laurence pour l’accueil, les échanges qui ont été riches de belles informations, et aussi pour leur aide à l’installation et à la désinstallation de l’exposition. Merci aux collègues qui ont inscrit leurs classes aux rencontres de ces deux journées permettant ainsi à leurs élèves soit d’élargir leurs connaissances sur un sujet au programme, soit tout simplement de faire preuve de curiosité. En effet,

Merci à Anne et Laurence pour l’accueil, les échanges qui ont été riches de belles informations, et aussi pour leur aide à l’installation et à la désinstallation de l’exposition. Merci aux collègues qui ont inscrit leurs classes aux rencontres de ces deux journées permettant ainsi à leurs élèves soit d’élargir leurs connaissances sur un sujet au programme, soit tout simplement de faire preuve de curiosité. En effet,  Merci au professeur de philosophie, Thibault Noël-Artault, dont la passion

Merci au professeur de philosophie, Thibault Noël-Artault, dont la passion  Le jeudi 7 mars à 17h,

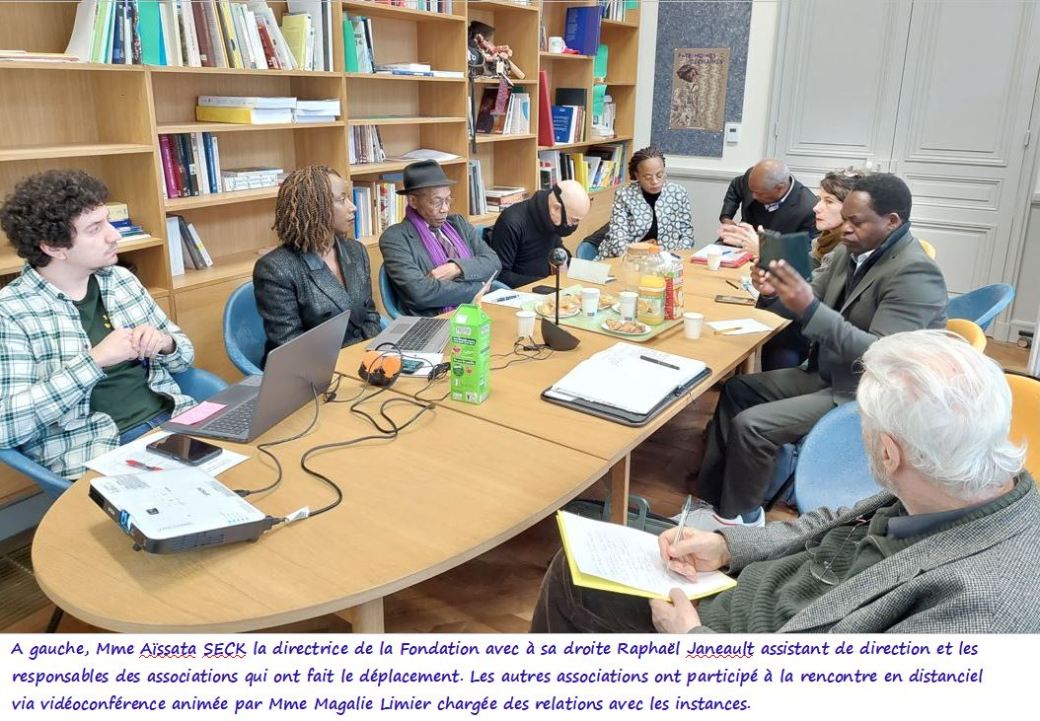

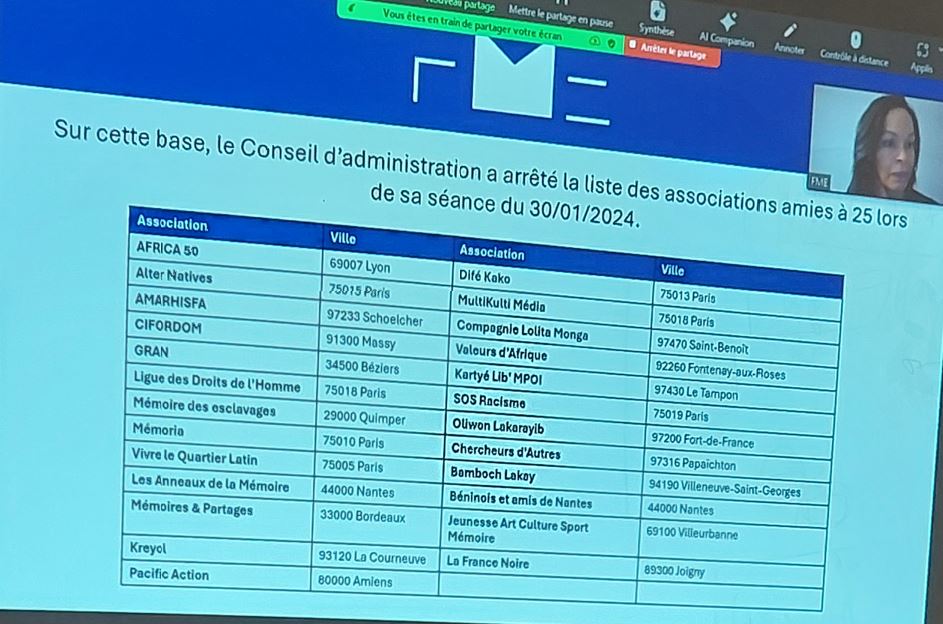

Le jeudi 7 mars à 17h,  Madame Aïssata Seck a souligné l’importance du réseau des associations amies de la FME dans la prise de conscience des institutions quant aux besoins réels sur le terrain.

Madame Aïssata Seck a souligné l’importance du réseau des associations amies de la FME dans la prise de conscience des institutions quant aux besoins réels sur le terrain. Du lundi 5 au vendredi 9 février 2024,

Du lundi 5 au vendredi 9 février 2024,  C’est donc avec une grande attention que les lycéens ont écouté le conférencier après la lecture des panneaux dont les images ne peuvent laisser indifférents.

C’est donc avec une grande attention que les lycéens ont écouté le conférencier après la lecture des panneaux dont les images ne peuvent laisser indifférents.  Merci à notre collègue professeure documentaliste qui a pris soin de nous durant ces deux journées. Nous sommes également reconnaissants à tous les enseignants qui, soucieux d’aiguiser la curiosité de leurs élèves, les ont inscrits à ces rencontres. Cela est stimulant pour les professeures documentalistes. Merci à toutes et à tous de nous avoir franchement témoigné votre satisfaction.

Merci à notre collègue professeure documentaliste qui a pris soin de nous durant ces deux journées. Nous sommes également reconnaissants à tous les enseignants qui, soucieux d’aiguiser la curiosité de leurs élèves, les ont inscrits à ces rencontres. Cela est stimulant pour les professeures documentalistes. Merci à toutes et à tous de nous avoir franchement témoigné votre satisfaction.  Depuis l’année scolaire 2018-2019, le lycée

Depuis l’année scolaire 2018-2019, le lycée  Les sept classes inscrites à la rencontre avec l’intervenant ont découvert

Les sept classes inscrites à la rencontre avec l’intervenant ont découvert  Après avoir reçu notre travail sur l’esclavage l’année dernière, le collège Saint-Michel à Reims a poursuivi l’échange pédagogique avec

Après avoir reçu notre travail sur l’esclavage l’année dernière, le collège Saint-Michel à Reims a poursuivi l’échange pédagogique avec  Bravo à tous les élèves qui ont participé à la rencontre avec le conférencier le mardi 9 janvier 2024 ainsi qu’à ceux qui ont pris part, durant les autres jours de la semaine, aux ateliers organisés par Madame Bindi. En effet, l’exposition est restée dans l’établissement jusqu’au vendredi 12 pour un travail interne. Merci aussi aux collègues qui ont montré un grand intérêt pour cette exposition et l’ont même fait découvrir à des classes de quatrième.

Bravo à tous les élèves qui ont participé à la rencontre avec le conférencier le mardi 9 janvier 2024 ainsi qu’à ceux qui ont pris part, durant les autres jours de la semaine, aux ateliers organisés par Madame Bindi. En effet, l’exposition est restée dans l’établissement jusqu’au vendredi 12 pour un travail interne. Merci aussi aux collègues qui ont montré un grand intérêt pour cette exposition et l’ont même fait découvrir à des classes de quatrième.  « Résister à l’esclavage : survivre, s’opposer, se révolter », tel est le sujet sur lequel les élèves et les enseignants qui participent au concours de la

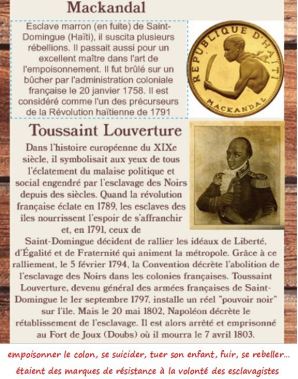

« Résister à l’esclavage : survivre, s’opposer, se révolter », tel est le sujet sur lequel les élèves et les enseignants qui participent au concours de la  Résistances des populations menacées par les captures et la traite

Résistances des populations menacées par les captures et la traite Le lundi 18 et le vendredi 22 décembre 2023,

Le lundi 18 et le vendredi 22 décembre 2023,  Quant aux collègues, c’est avec un réel enthousiasme qu’ils ont accueilli notre exposition sur l’esclavage comme un complément utile à leur travail.

Quant aux collègues, c’est avec un réel enthousiasme qu’ils ont accueilli notre exposition sur l’esclavage comme un complément utile à leur travail. L

L C’est donc avec plaisir que nous avons présenté notre exposition

C’est donc avec plaisir que nous avons présenté notre exposition  Les différentes classes du collège et du lycée ont eu droit, durant une heure, à un temps de présentation permettant de comprendre pourquoi il y a des Français noirs depuis la première République au XVIIIe siècle, puis à la visite de l’exposition suivie d’un temps de questions-réponses avec le conférencier. Si l’attention des élèves est variable au moment de découvrir les panneaux, elle est

Les différentes classes du collège et du lycée ont eu droit, durant une heure, à un temps de présentation permettant de comprendre pourquoi il y a des Français noirs depuis la première République au XVIIIe siècle, puis à la visite de l’exposition suivie d’un temps de questions-réponses avec le conférencier. Si l’attention des élèves est variable au moment de découvrir les panneaux, elle est