Thomas Clarkson, jeune pasteur de la classe moyenne anglaise fraîchement sorti de Cambridge, va très vite se retrouver face à face avec la violente lutte des classes qui faisait rage au XVIIIe siècle sur les ponts des navires et dans les ports de son pays dédiés au commerce des Africains ; des hommes, des femmes et des enfants enlevés et entassés dans les forts négriers tenus par les européens pour être réduits en esclavage dans les Amériques.

Thomas Clarkson, jeune pasteur de la classe moyenne anglaise fraîchement sorti de Cambridge, va très vite se retrouver face à face avec la violente lutte des classes qui faisait rage au XVIIIe siècle sur les ponts des navires et dans les ports de son pays dédiés au commerce des Africains ; des hommes, des femmes et des enfants enlevés et entassés dans les forts négriers tenus par les européens pour être réduits en esclavage dans les Amériques.

Le jeune homme qui avait écrit son mémoire de maîtrise de lettres sur l’esclavage, et qui moins d’un mois après la création de la société abolitionniste avait résolu de contribuer à cette magnifique œuvre, se rendit rapidement compte que les sources de son travail et donc ses connaissances étaient limitées et insuffisantes pour édifier le grand public ou les membres du parlement. A la réunion du 12 juin 1787 de la société abolitionniste, il est missionné pour « collecter des informations au sujet du commerce des esclaves » dans tous les ports du royaume si nécessaire.

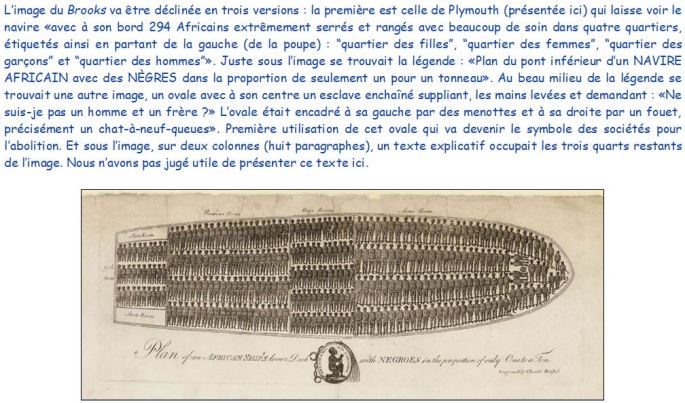

Les abolitionnistes essayaient jusqu’alors de donner à voir la réalité des navires négriers sillonnant les mers par des pamphlets, des discours, des conférences ou des poèmes. Mais sans conteste, le plus efficace de ces moyens restait la représentation visuelle des navires négriers. Le but officiel était d’être objectif : c’est-à-dire de présenter « des faits » à propos des navires négriers qui ne pouvaient être réfutés par « ceux qui étaient impliqués par la traite » (Thomas Clarkson – History, p.m ; plan and sections of a Slave Ship). Et l’une de leurs images va devenir « l’instrument de propagande le plus efficace qu’un mouvement social ait jamais inventé » (Markus Rediker) : celle du Brooks symbolisant « le navire négrier comme lieu de violence, de cruautés, de conditions de vie inhumaines et de morts horribles ». Thomas Clarkson explique lui-même que cette image « provoquait une impression d’horreur immédiate sur quiconque y jetait les yeux ». Selon lui, ceux qui le contemplaient « se faisaient d’un coup une bien meilleure idée – qu’ils n’auraient pu avoir autrement – des horreurs du transport [des Africains], et, ainsi, elle contribua grandement à rendre le grand public favorable à notre cause ». Clarkson et ses amis firent connaître rapidement et loin l’image du Brooks. « Des milliers d’exemplaires du placard furent reproduits et circulèrent à Paris, à Édimbourg et à Glasgow, et, de l’autre côté de l’Atlantique, à Philadelphie, à New York et à Charleston, ainsi qu’à Newport et à Providence, Rhode Island. […] La reproduction du Brooks devint l’une des images centrales de cette époque, et fut suspendue dans les lieux publics […] ainsi que dans les maisons et les tavernes de tout le pourtour de l’Atlantique » (Marcus Rediker). Chacun observant l’image du Brooks pouvait s’exclamer avec l’homme politique William Wilberforce : « Tant de misère condensée dans si peu d’espace dépasse ce que l’imagination humaine est capable de concevoir ».

Mais plutôt que de rendre compte de la situation critique des Africains sur les navires négriers pendant la traversée de l’Atlantique (Passage du Milieu), Clarkson – entraînant avec lui le mouvement abolitionniste de Londres – va focaliser sa capacité d’empathie sur la figure du marin, alors que ces derniers ont perpétré un grand nombre des horreurs de la traite. C’était bien une stratégie : « Clarkson et ses amis abolitionnistes faisaient le pari que le gouvernement et le grand public britanniques seraient davantage sensibles à un appel fondé sur la race et sur la nation ». Mais la stratégie était risquée au regard du grand mépris que l’aristocratie et la bourgeoisie locales avaient pour les pauvres du royaume.

Mais plutôt que de rendre compte de la situation critique des Africains sur les navires négriers pendant la traversée de l’Atlantique (Passage du Milieu), Clarkson – entraînant avec lui le mouvement abolitionniste de Londres – va focaliser sa capacité d’empathie sur la figure du marin, alors que ces derniers ont perpétré un grand nombre des horreurs de la traite. C’était bien une stratégie : « Clarkson et ses amis abolitionnistes faisaient le pari que le gouvernement et le grand public britanniques seraient davantage sensibles à un appel fondé sur la race et sur la nation ». Mais la stratégie était risquée au regard du grand mépris que l’aristocratie et la bourgeoisie locales avaient pour les pauvres du royaume.

En se rangeant du côté des marins, Clarkson gagna à la fois de la crédibilité auprès d’eux et une bonne connaissance du terrain qui se révélera inestimable pour le mouvement abolitionniste. « Il discuta avec des déserteurs, des infirmes, des rebelles, des laissés-pour-compte, avec ceux qui avaient mauvaise conscience – en un mot, il discuta avec des dissidents qui connaissaient le commerce des esclaves de l’intérieur et avaient toutes sortes d’histoires abominables à raconter à son propos ». Il se servit de ces histoires pour faire de la traite des Africains « quelque chose de concret, d’humain et d’immédiat » alors que pour la plupart des gens elle restait lointaine et d’abstraite. Il est parvenu à « la conclusion que le commerce de la chair humaine était barbare du début jusqu’à la fin ». Il a compris que dans le système négrier, les commerçants sont les armateurs, les commanditaires des expéditions, et les capitaines leurs principaux bras armés prêts à tout pour le succès de l’entreprise. Une fois éloignés des côtes européennes, « les capitaines transformaient leur navire en enfer flottant et se servaient de la terreur pour contrôler tout le monde à bord, marins et captifs ». Cette violence répondait à une logique institutionnelle. Elle fonctionne en cascade, du haut vers le bas : le capitaine et ses officiers tyrannisent les marins, et les marins à leur tour torturent les captifs. En effet, les marins eux-mêmes souvent battus et maltraités se vengeaient de leur situation sur les êtres impuissants qui étaient en leur pouvoir et dont ils avaient la charge. Selon un capitaine anglais repenti, devenu abolitionniste, le navire négrier est « un enfer pour les esclaves blancs et les esclaves noirs. […] Il n’y a pas entre eux l’ombre d’une différence si l’on fait abstraction de leur couleur de peau ».

Voilà pourquoi devant le parlement anglais, ce ne sont pas des anciens esclaves africains que les abolitionnistes ont présentés pour témoigner de la barbarie appelée commerce. Après la perte des treize colonies anglaises des Amériques en 1783, ils n’ont pas eu besoin de plaider la cause des Noirs que les Européens ne voyaient pas. Il leur a suffi de montrer du doigt le sort qui était réservé aux jeunes marins anglais sur les navires négriers, et combien ils étaient nombreux à revenir boiteux, aveugles, borgnes, pleins d’ulcères et fiévreux, pour convaincre le gouvernement de combattre les autres royaumes afin de les obliger à arrêter la déportation des Africains vers les Amériques. Ce sera une entreprise officielle du royaume d’Angleterre à partir de 1807.

Raphaël ADJOBI

° Ce travail a été réalisé à partir du livre A bord du négrier de Markus Rediker ; Seuil, octobre 2013.

L’objectif des esclaves menés par

L’objectif des esclaves menés par  Les têtes ensanglantées d’une centaine d’insurgés furent placées sur des piques le long de la digue

Les têtes ensanglantées d’une centaine d’insurgés furent placées sur des piques le long de la digue

Mirabeau avait deviné la libération de la Perle des îles (comme on l’appelait au regard de la richesse que la France en tirait) en affirmant que les planteurs de Saint-Domingue « dormaient au bord d’un Vésuve » (Howard W. French, Noires origines). Quant à l’abbé Raynal, encyclopédiste et chroniqueur du colonialisme, la situation de l’île lui arracha cette prédiction :

Mirabeau avait deviné la libération de la Perle des îles (comme on l’appelait au regard de la richesse que la France en tirait) en affirmant que les planteurs de Saint-Domingue « dormaient au bord d’un Vésuve » (Howard W. French, Noires origines). Quant à l’abbé Raynal, encyclopédiste et chroniqueur du colonialisme, la situation de l’île lui arracha cette prédiction :  Et c’est cet objectif, c’est-à dire la réalisation de

Et c’est cet objectif, c’est-à dire la réalisation de  291 députés du clergé aux

291 députés du clergé aux

que

que  La lecture du livre de Kévi Donat permet à Annie Biard d’apprécier les trois balades principales que propose l’auteur et guide pour découvrir Paris sous un angle singulier.

La lecture du livre de Kévi Donat permet à Annie Biard d’apprécier les trois balades principales que propose l’auteur et guide pour découvrir Paris sous un angle singulier.  « Il n’y a pas de Charlie Chapelin sans Bert Williams », assène le réalisateur Justin Simien dans la série documentaire Hollywood Black, encore inédite en France.

« Il n’y a pas de Charlie Chapelin sans Bert Williams », assène le réalisateur Justin Simien dans la série documentaire Hollywood Black, encore inédite en France.  A l’ère des programmes de restitution des biens acquis par la France sur les territoires qui constituaient son empire colonial,

A l’ère des programmes de restitution des biens acquis par la France sur les territoires qui constituaient son empire colonial,  Et c’est justement pour avoir une idée assez claire de la présence dans nos musées de certains objets qui semblent de toute évidence attachés à la spiritualité des populations, à des pratiques médicales, à la chefferie ou à la royauté que des chercheurs de ce XXIe siècle (Français et Africains) sont partis sur les traces des membres de cette mission qui a traversé l’Afrique d’ouest en est en vingt mois. Bien sûr, les membres des contre-enquêtes n’ont pas parcouru les quatorze pays africains (tous alors sous domination française, sauf l’Ethiopie), ils n’ont pas non plus situé géographiquement les 3 600 objets prélevés, les 370 manuscrits, ni les 70 ossements humains ; mais la confrontation de quelques images des objets avec les populations des lieux choisis a permis des témoignages éloquents et parfois bouleversants. Preuve que le passé est encore vivant.

Et c’est justement pour avoir une idée assez claire de la présence dans nos musées de certains objets qui semblent de toute évidence attachés à la spiritualité des populations, à des pratiques médicales, à la chefferie ou à la royauté que des chercheurs de ce XXIe siècle (Français et Africains) sont partis sur les traces des membres de cette mission qui a traversé l’Afrique d’ouest en est en vingt mois. Bien sûr, les membres des contre-enquêtes n’ont pas parcouru les quatorze pays africains (tous alors sous domination française, sauf l’Ethiopie), ils n’ont pas non plus situé géographiquement les 3 600 objets prélevés, les 370 manuscrits, ni les 70 ossements humains ; mais la confrontation de quelques images des objets avec les populations des lieux choisis a permis des témoignages éloquents et parfois bouleversants. Preuve que le passé est encore vivant. Signalons un autre aspect de de ces contre-enquêtes : l’invisibilisation des femmes et des acteurs locaux de la mission Dakar-Djibouti qui n’apparaissent pas dans les témoignages officiels mais sont bien présents dans les archives. La scientifique Deborah Lifchitz, née en 1907 à Varsovie (Pologne), est la première ethnologue formée en France à contribuer à une expédition collective. Titulaire d’un brevet en langue abyssine, sa présence en Éthiopie fut précieuse. Quant aux nombreux acteurs locaux, il est désormais connu que sans eux – en Afrique ou ailleurs – aucune mission européenne n’aurait obtenu le succès escompté. Ils encourent les plus grands risques. Je ne peux m’empêcher de parler ici du sort infligé à ce jeune écolier malien de 13 ans qui devient l’informateur de la mission Dakar-Djibouti sur de nombreuses pratiques locales. Le chef de l’expédition, Marcel Griaule, « séduit par sa vivacité et sa sincérité, décide de poursuivre la mission avec lui, malgré l’opposition de son père, dans le but de l’utiliser comme interprète et le former à l’ethnographie durant le voyage. Son aventure s’arrête au Cameroun où il est licencié » … Tout le monde devine que cet enfant a été à jamais perdu pour ses parents.

Signalons un autre aspect de de ces contre-enquêtes : l’invisibilisation des femmes et des acteurs locaux de la mission Dakar-Djibouti qui n’apparaissent pas dans les témoignages officiels mais sont bien présents dans les archives. La scientifique Deborah Lifchitz, née en 1907 à Varsovie (Pologne), est la première ethnologue formée en France à contribuer à une expédition collective. Titulaire d’un brevet en langue abyssine, sa présence en Éthiopie fut précieuse. Quant aux nombreux acteurs locaux, il est désormais connu que sans eux – en Afrique ou ailleurs – aucune mission européenne n’aurait obtenu le succès escompté. Ils encourent les plus grands risques. Je ne peux m’empêcher de parler ici du sort infligé à ce jeune écolier malien de 13 ans qui devient l’informateur de la mission Dakar-Djibouti sur de nombreuses pratiques locales. Le chef de l’expédition, Marcel Griaule, « séduit par sa vivacité et sa sincérité, décide de poursuivre la mission avec lui, malgré l’opposition de son père, dans le but de l’utiliser comme interprète et le former à l’ethnographie durant le voyage. Son aventure s’arrête au Cameroun où il est licencié » … Tout le monde devine que cet enfant a été à jamais perdu pour ses parents. Le pain des Français

Le pain des Français Dans l’histoire littéraire de la France du début du XXe siècle, les figures issues de nos colonies que nous connaissons se limitent bien souvent à

Dans l’histoire littéraire de la France du début du XXe siècle, les figures issues de nos colonies que nous connaissons se limitent bien souvent à  Tous ceux qui ne tiendraient pas compte des questions formulées plus haut pour conduire les jeunes générations à la compréhension de ce moment crucial de l’histoire de France sont indubitablement des partisans du culte du général de Gaulle plutôt que des narrateurs des faits qui ont changé le sort de la France occupée en 1940. A ceux-là, je dis que la meilleure façon de glorifier Charles de Gaulle est de montrer que son appel n’a pas été vain.

Tous ceux qui ne tiendraient pas compte des questions formulées plus haut pour conduire les jeunes générations à la compréhension de ce moment crucial de l’histoire de France sont indubitablement des partisans du culte du général de Gaulle plutôt que des narrateurs des faits qui ont changé le sort de la France occupée en 1940. A ceux-là, je dis que la meilleure façon de glorifier Charles de Gaulle est de montrer que son appel n’a pas été vain.  Après son appel du 18 juin 1940, le 27 août 1940 – donc deux mois plus tard – Charles de Gaulle dit avoir une réponse positive à son appel

Après son appel du 18 juin 1940, le 27 août 1940 – donc deux mois plus tard – Charles de Gaulle dit avoir une réponse positive à son appel Et c’est à ce gouverneur, qui avait du pouvoir et qui le lui a transféré pour qu’il ait de l’autorité devant les États-Unis d’Amérique et l’Angleterre, à qui Charles de Gaulle est infiniment reconnaissant. C’est à ce gouverneur que nous devons tous émoigner notre reconnaissance comme l’espérait le général lui-même :

Et c’est à ce gouverneur, qui avait du pouvoir et qui le lui a transféré pour qu’il ait de l’autorité devant les États-Unis d’Amérique et l’Angleterre, à qui Charles de Gaulle est infiniment reconnaissant. C’est à ce gouverneur que nous devons tous émoigner notre reconnaissance comme l’espérait le général lui-même :  Immanquablement, presque toutes les critiques littéraires françaises saluant

Immanquablement, presque toutes les critiques littéraires françaises saluant