Au début du mois de mars 2024, en France, les femmes ont réussi à faire entrer le droit à l’avortement dans la constitution française. Pourquoi ce fait était-il si nécessaire à leurs yeux ? C’est parce qu’en juin 2022, aux États-Unis d’Amérique, la loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse datant du 22 janvier 1973 a été purement et simplement abrogée ! Cet événement avait fait comprendre aux femmes françaises que la France n’est pas à l’abri d’un tel revirement de situation. En effet, comme le dit si bien Yuval Noah Harari, « l’étude de l’histoire vise avant tout à nous faire prendre conscience de possibilités que nous n’envisageons pas habituellement » (Homo deus. Une brève histoire de l’humanité, Albin Michel, 2017). La connaissance du passé fait de la vigilance une règle d’or. Nous disons donc à ceux qui ont tendance à s’accrocher aux lois et aux récits que leur ont laissés leurs aïeux comme des moules à leur rocher que «l’étude de l’histoire a pour but de desserrer l’emprise du passé » et non de faire en sorte qu’elle se répète ou se perpétue. Oui, l’histoire doit être comprise comme un moyen de se libérer du passé et non pas de s’y installer. Ce qui veut dire qu’« en observant la chaîne accidentelle des événements qui nous ont conduits ici, nous comprenons comment nos pensées mêmes et nos rêves ont pris forme, et [alors nous] pouvons commencer à penser et à rêver différemment ». Cette observation du passé nous offre en effet davantage d’options à choisir pour l’avenir, au lieu de nous contenter de dormir dans les draps de nos aïeux et porter leurs sabots.

Au début du mois de mars 2024, en France, les femmes ont réussi à faire entrer le droit à l’avortement dans la constitution française. Pourquoi ce fait était-il si nécessaire à leurs yeux ? C’est parce qu’en juin 2022, aux États-Unis d’Amérique, la loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse datant du 22 janvier 1973 a été purement et simplement abrogée ! Cet événement avait fait comprendre aux femmes françaises que la France n’est pas à l’abri d’un tel revirement de situation. En effet, comme le dit si bien Yuval Noah Harari, « l’étude de l’histoire vise avant tout à nous faire prendre conscience de possibilités que nous n’envisageons pas habituellement » (Homo deus. Une brève histoire de l’humanité, Albin Michel, 2017). La connaissance du passé fait de la vigilance une règle d’or. Nous disons donc à ceux qui ont tendance à s’accrocher aux lois et aux récits que leur ont laissés leurs aïeux comme des moules à leur rocher que «l’étude de l’histoire a pour but de desserrer l’emprise du passé » et non de faire en sorte qu’elle se répète ou se perpétue. Oui, l’histoire doit être comprise comme un moyen de se libérer du passé et non pas de s’y installer. Ce qui veut dire qu’« en observant la chaîne accidentelle des événements qui nous ont conduits ici, nous comprenons comment nos pensées mêmes et nos rêves ont pris forme, et [alors nous] pouvons commencer à penser et à rêver différemment ». Cette observation du passé nous offre en effet davantage d’options à choisir pour l’avenir, au lieu de nous contenter de dormir dans les draps de nos aïeux et porter leurs sabots.

Retenons donc tous que réécrire l’histoire n’est nullement un sacrilège comme certains veulent nous le faire croire, mais plutôt un acte absolument nécessaire « permettant ainsi aux gens de réimaginer le futur ». Et si dans Il faut remettre le français au centre de l’enseignement. Une autre révolution est possible (Les impliqués, 2021), j’invitais les familles et l’Éducation nationale à permettre aux jeunes d’accéder aux savoirs grâce à une meilleure maîtrise de notre langue, c’est parce que, comme Yuval Noah Harari, je pense que si « vous souhaitez voir […] les femmes prendre possession de leur corps, ou les minorités opprimées revendiquer leurs droits politiques, la première étape consiste à raconter à nouveau leur histoire ». Oui, l’acquisition de connaissances historiques nous permet de lever la tête pour essayer de repérer les possibilités qui s’offrent à nous. Ces nouvelles histoires peuvent nous enseigner que notre situation n’est ni naturelle, ni immuable, que « le monde injuste tel que nous le connaissons est simplement le fruit d’une chaîne de hasards », c’est-à-dire des volontés politiques de quelques hommes ; et que nous pouvons changer ce monde. Et c’est notre droit de vouloir changer ce monde pour un bien meilleur. Normal donc que tous « les mouvements qui cherchent à changer le monde commencent souvent par réécrire l’histoire » (op. cit.). Vous comprenez aisément que ceux qui s’opposent à la réécriture de l’histoire sont les ennemis du changement qu’ils ne veulent pas voir envisageable. Oh que c’est agréable pour eux d’être installés dans leur zone de confort et de le vouloir immuable !

Retenons donc tous que réécrire l’histoire n’est nullement un sacrilège comme certains veulent nous le faire croire, mais plutôt un acte absolument nécessaire « permettant ainsi aux gens de réimaginer le futur ». Et si dans Il faut remettre le français au centre de l’enseignement. Une autre révolution est possible (Les impliqués, 2021), j’invitais les familles et l’Éducation nationale à permettre aux jeunes d’accéder aux savoirs grâce à une meilleure maîtrise de notre langue, c’est parce que, comme Yuval Noah Harari, je pense que si « vous souhaitez voir […] les femmes prendre possession de leur corps, ou les minorités opprimées revendiquer leurs droits politiques, la première étape consiste à raconter à nouveau leur histoire ». Oui, l’acquisition de connaissances historiques nous permet de lever la tête pour essayer de repérer les possibilités qui s’offrent à nous. Ces nouvelles histoires peuvent nous enseigner que notre situation n’est ni naturelle, ni immuable, que « le monde injuste tel que nous le connaissons est simplement le fruit d’une chaîne de hasards », c’est-à-dire des volontés politiques de quelques hommes ; et que nous pouvons changer ce monde. Et c’est notre droit de vouloir changer ce monde pour un bien meilleur. Normal donc que tous « les mouvements qui cherchent à changer le monde commencent souvent par réécrire l’histoire » (op. cit.). Vous comprenez aisément que ceux qui s’opposent à la réécriture de l’histoire sont les ennemis du changement qu’ils ne veulent pas voir envisageable. Oh que c’est agréable pour eux d’être installés dans leur zone de confort et de le vouloir immuable !

Au-delà des dates que certains historiens ou non égrènent comme des chapelets conférant de la sagesse, c’est la force libératrice du récit historique qui importe. Et nous sommes de l’avis de Yuval Noah Harari quand il pense que si les féministes étudient les sociétés patriarcales, et les Afrodescendants des Amériques, de France et d’ailleurs s’intéressent aux horreurs de l’esclavage et de la colonisation, « ils n’entendent pas perpétuer le passé, mais s’en libérer ». Oui, c’est précisément cela ! Et personne ne peut dire le contraire puisque personne ne peut soutenir que les visites chez les psychiatres et les psychologues perpétuent les traumatismes du passé des patients au lieu de les en délivrer.

° Par leur titre, chacun des deux livres qui illustrent cet article interroge une réalité sociale que personne ne peut se permettre d’écarter négligemment du revers de la main. J’espère que l’un ou l’autre (ou les deux) fera bientôt partie de vos choix de lectures.

Raphaël ADJOBI

Avec cette collection de docu-fictions, à découvrir depuis le 8 octobre, consacré à Vercingétorix, Clovis, Charlemagne, Saint-Louis, Jeanne d’Arc, Henri IV,

Avec cette collection de docu-fictions, à découvrir depuis le 8 octobre, consacré à Vercingétorix, Clovis, Charlemagne, Saint-Louis, Jeanne d’Arc, Henri IV,

Taina Tervonen, Franco-Finlandaise ayant passé les quinze premières années de sa vie au Sénégal – et

Taina Tervonen, Franco-Finlandaise ayant passé les quinze premières années de sa vie au Sénégal – et  Ce que les Français blancs doivent retenir avant de formuler quelque opinion est que le phénomène d’expropriation ou de pillage de l’Afrique n’est pas uniquement français. Au moment de l’expansion coloniale dans le dernier quart du XIXe siècle, dans plusieurs villes européennes, naissent de grands musées consacrés aux colonies où l’Afrique

Ce que les Français blancs doivent retenir avant de formuler quelque opinion est que le phénomène d’expropriation ou de pillage de l’Afrique n’est pas uniquement français. Au moment de l’expansion coloniale dans le dernier quart du XIXe siècle, dans plusieurs villes européennes, naissent de grands musées consacrés aux colonies où l’Afrique

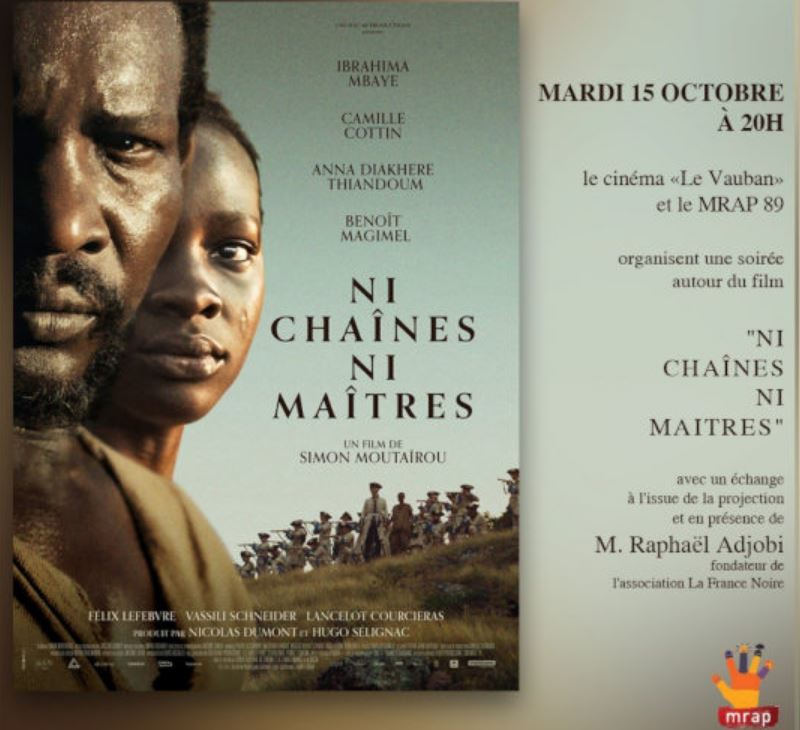

Une leçon est à tirer du succès de cette soirée : en matière de culture, ne jamais dire « cela n’intéressera personne ». Il faut d’abord songer à proposer pour susciter l’intérêt du public.

Une leçon est à tirer du succès de cette soirée : en matière de culture, ne jamais dire « cela n’intéressera personne ». Il faut d’abord songer à proposer pour susciter l’intérêt du public. Même si « la main coupée figure dans les armoiries d’Anvers depuis des siècles » (un internaute en 2012), même si Jean-Pierre Lefèvre assure que ce « biscuit traditionnel [a été] créé en 1833 » s’appuyant sur une légende anversoise (selon Wikipédia et

Même si « la main coupée figure dans les armoiries d’Anvers depuis des siècles » (un internaute en 2012), même si Jean-Pierre Lefèvre assure que ce « biscuit traditionnel [a été] créé en 1833 » s’appuyant sur une légende anversoise (selon Wikipédia et  Une version anglaise de cette prière fut publiée dans le Sunday chronicle et des poètes s’inspirèrent du thème. Le célèbre poète Emile Verhaeren céda à la propagande et s’indigna des « Deux petits pieds d’enfant atrocement coupés » dans son poème L’Allemagne exterminatrice de races. N’allons pas plus loin. Nous savons désormais qu’à côté des mains coupées des Congolais sous les ordres de son zélé serviteur Fiévez, il y a aussi l’histoire des petites mains blanches inventées lors de la première guerre mondiale pour émouvoir les populations et fortifier leur animosité à l’égard de l’ennemi. Ajoutons qu’en France le ministre des finances, qui était à l’époque de cette propagande chargé de la censure de la presse, encourut l’indignation de l’éditeur du Figaro pour ne pas avoir autorisé la publication d’un récit sur les enfants belges aux mains coupées par les Allemands. Ce ministre, Klotz, raconte ce fait dans ses mémoires : le Figaro lui avait soumis une épreuve dans laquelle deux savants de grande renommée assuraient « par leur signature, avoir vu de leurs propres yeux une centaine d’enfants auxquels les Allemands avaient coupé les mains ». Comme l’éditeur du Figaro s’indignait de le voir douter des faits, il lui demanda que les savants lui indiquent le nom de la localité afin qu’une enquête soit menée « en présence de l’ambassadeur d’Amérique ». Le ministre a attendu jusqu’à sa mort !

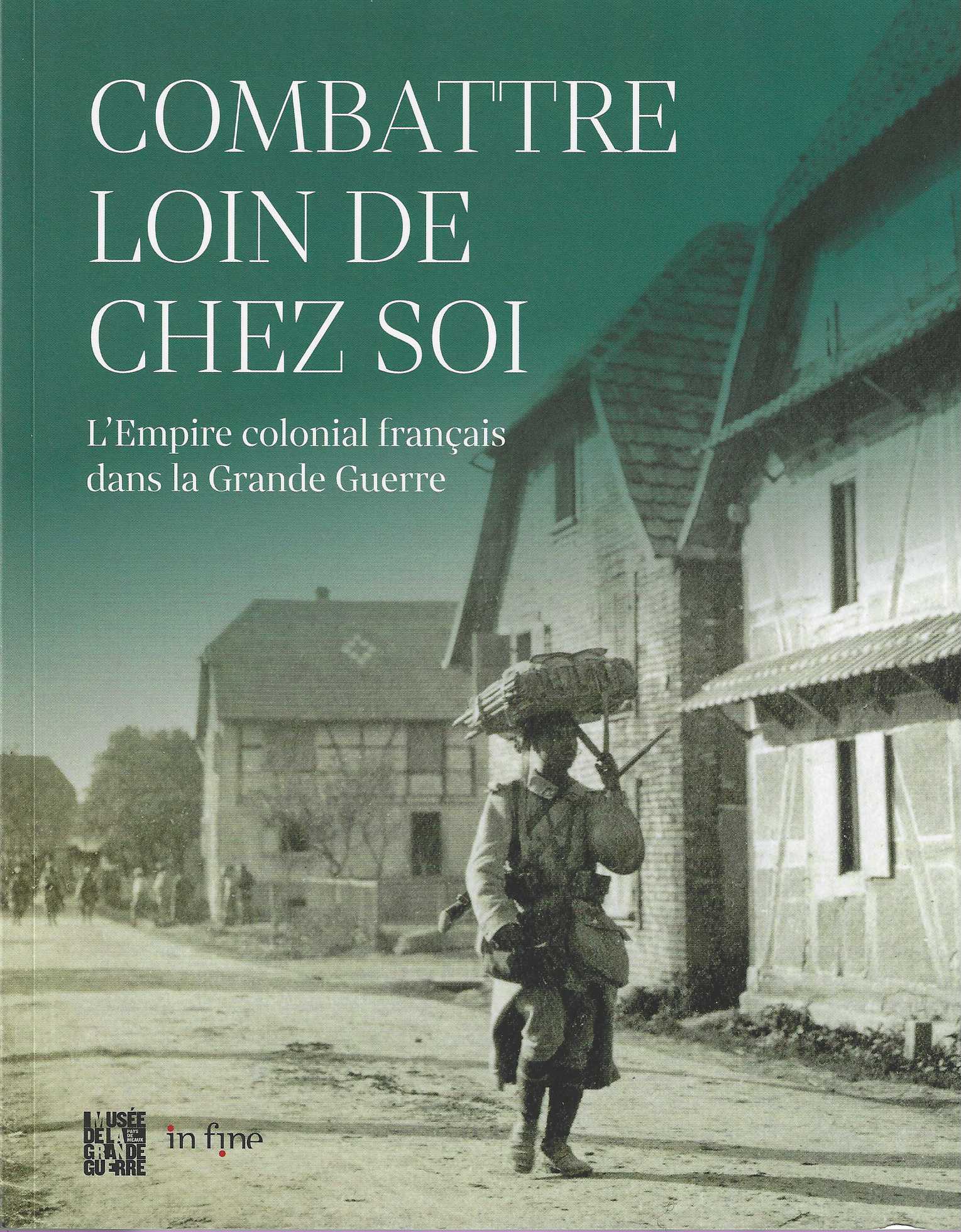

Une version anglaise de cette prière fut publiée dans le Sunday chronicle et des poètes s’inspirèrent du thème. Le célèbre poète Emile Verhaeren céda à la propagande et s’indigna des « Deux petits pieds d’enfant atrocement coupés » dans son poème L’Allemagne exterminatrice de races. N’allons pas plus loin. Nous savons désormais qu’à côté des mains coupées des Congolais sous les ordres de son zélé serviteur Fiévez, il y a aussi l’histoire des petites mains blanches inventées lors de la première guerre mondiale pour émouvoir les populations et fortifier leur animosité à l’égard de l’ennemi. Ajoutons qu’en France le ministre des finances, qui était à l’époque de cette propagande chargé de la censure de la presse, encourut l’indignation de l’éditeur du Figaro pour ne pas avoir autorisé la publication d’un récit sur les enfants belges aux mains coupées par les Allemands. Ce ministre, Klotz, raconte ce fait dans ses mémoires : le Figaro lui avait soumis une épreuve dans laquelle deux savants de grande renommée assuraient « par leur signature, avoir vu de leurs propres yeux une centaine d’enfants auxquels les Allemands avaient coupé les mains ». Comme l’éditeur du Figaro s’indignait de le voir douter des faits, il lui demanda que les savants lui indiquent le nom de la localité afin qu’une enquête soit menée « en présence de l’ambassadeur d’Amérique ». Le ministre a attendu jusqu’à sa mort ! « Combattre loin de chez soi »

« Combattre loin de chez soi » Imaginez donc : non seulement le musée rend compte de la mobilisation humaine des colonies, mais il montre aussi leur mobilisation économique ! En d’autres termes,

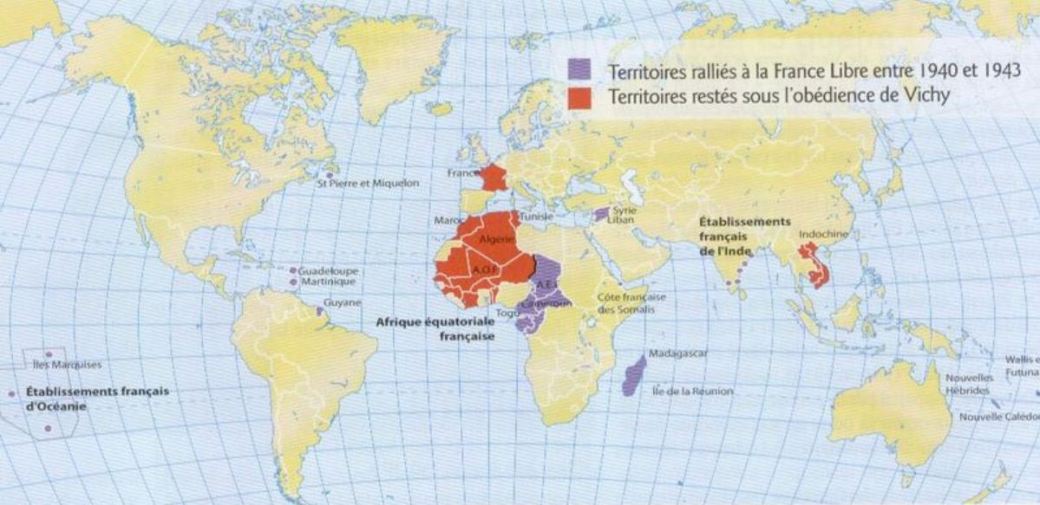

Imaginez donc : non seulement le musée rend compte de la mobilisation humaine des colonies, mais il montre aussi leur mobilisation économique ! En d’autres termes,  Deux espaces du musée sont consacrés à des films documentaires : l’un s’attache à la géographie de l’empire colonial français et son évolution dans l’espace et le temps. Le deuxième, trop long selon moi, délivre l’actualité du musée au travers des visiteurs.

Deux espaces du musée sont consacrés à des films documentaires : l’un s’attache à la géographie de l’empire colonial français et son évolution dans l’espace et le temps. Le deuxième, trop long selon moi, délivre l’actualité du musée au travers des visiteurs.  ° Premier principe

° Premier principe ° Sixième principe :

° Sixième principe : « Toute l’histoire – et pas seulement celle de France – est un mensonge »

« Toute l’histoire – et pas seulement celle de France – est un mensonge »

La veille de son intervention pédagogique au lycée Adam de Craponne à Salon-de-Provence le jeudi 23 novembre 2023,

La veille de son intervention pédagogique au lycée Adam de Craponne à Salon-de-Provence le jeudi 23 novembre 2023,

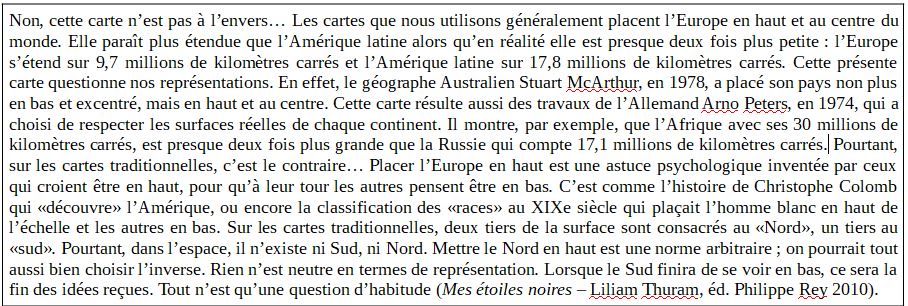

Cette magnifique exposition demande donc au visiteur, nous dirions même qu’elle lui intime l’ordre de « s’affranchir de nos routines intellectuelles au risque d’être d’abord totalement désorienté », parce qu’il faut revoir notre carte du monde, notre planisphère habituel, ainsi que l’ordre chronologique des événements structurant notre calendrier grégorien que nous avons su imposer au reste du monde.

Cette magnifique exposition demande donc au visiteur, nous dirions même qu’elle lui intime l’ordre de « s’affranchir de nos routines intellectuelles au risque d’être d’abord totalement désorienté », parce qu’il faut revoir notre carte du monde, notre planisphère habituel, ainsi que l’ordre chronologique des événements structurant notre calendrier grégorien que nous avons su imposer au reste du monde. Un autre aspect de cette exposition qu’il est plaisant de découvrir, ce sont les récits réalisés par les « autochtones » lors des rencontres avec ceux qui disent les avoir découverts. Pas mal du tout ! Ainsi, du XIIIe au XIXe siècle, pendant que les Européens clamaient qu’ils avaient découvert des peuples étrangers, ceux-ci faisaient aussi le récit de ces rencontres. Chaque première rencontre est donc une

Un autre aspect de cette exposition qu’il est plaisant de découvrir, ce sont les récits réalisés par les « autochtones » lors des rencontres avec ceux qui disent les avoir découverts. Pas mal du tout ! Ainsi, du XIIIe au XIXe siècle, pendant que les Européens clamaient qu’ils avaient découvert des peuples étrangers, ceux-ci faisaient aussi le récit de ces rencontres. Chaque première rencontre est donc une

La France noire

La France noire L’objectif de ce travail d’une histoire partagée par les différentes populations de la France d’hier et d’aujourd’hui que nous offrent Pierre Singaravélou et ses nombreux collaborateurs suppose le respect de l’Autre, de son histoire singulière qui est aussi celle de la France.

L’objectif de ce travail d’une histoire partagée par les différentes populations de la France d’hier et d’aujourd’hui que nous offrent Pierre Singaravélou et ses nombreux collaborateurs suppose le respect de l’Autre, de son histoire singulière qui est aussi celle de la France.