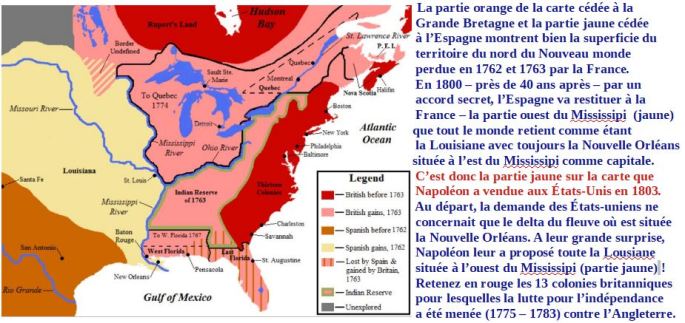

Le 30 avril 1803, la France cède la Louisiane aux États-Unis d’Amérique. Le 18 novembre de la même année, elle est battue à la bataille de Vertières et chassée de Saint-Domingue. De nombreux planteurs ayant fui l’île – devenue Haïti – se sont installés avec leurs esclaves en Louisiane le long du Mississipi. Huit ans plus tard, cette région connaîtra la plus grande révolte d’esclaves des États-Unis d’Amérique et fera entrer son meneur dans l’histoire du mouvement abolitionniste malgré le silence savamment orchestré.

L’objectif des esclaves menés par Charles Deslondes était de « conquérir leur liberté en prenant d’assaut la Nouvelle-Orléans après une marche de soixante kilomètres […]. Ce soulèvement avait en partie pour objectif de laisser une empreinte pour les générations futures […]. Ils voulaient répandre le sang et faire assez de remue-ménage pour montrer que les Noirs feraient tout pour être libres et pour que l’histoire se souvienne d’eux » (Howard W. French, Noires origines, Calmann Lévy, 2024).

L’objectif des esclaves menés par Charles Deslondes était de « conquérir leur liberté en prenant d’assaut la Nouvelle-Orléans après une marche de soixante kilomètres […]. Ce soulèvement avait en partie pour objectif de laisser une empreinte pour les générations futures […]. Ils voulaient répandre le sang et faire assez de remue-ménage pour montrer que les Noirs feraient tout pour être libres et pour que l’histoire se souvienne d’eux » (Howard W. French, Noires origines, Calmann Lévy, 2024).

La révolte débuta dans la nuit du 8 janvier 1811 au son des tambours comme un appel au ralliement…Plus de cinq cents esclaves se joignirent au groupe de départ ! Le premier affrontement avec la milice blanche se déroula le 10 janvier vers quatre heures du matin à une quinzaine de kilomètres de la Nouvelle-Orléans dans une sucrerie appelée Cannes Brûlées où « les bâtiments solides de la sucrerie, entourés d’une palissade, offraient un refuge fortifié » (id.) à l’armée des esclaves rebelles. La milice blanche chargea, mais se retrouva dans une entreprise de chasse à l’homme qui l’épuisa. Heureusement pour elle, la stratégie des insurgés se retourna contre eux puisque « un peu après neuf heures du matin, les deux camps se firent face dans un champ ouvert ». Et ce fut le moment où la bravoure des insurgés se concrétisa dans la devise révolutionnaire “Vivre libre ou mourir”. Et ce fut « un massacre considérable » ! (Manuel Andry, planteur et chef de la milice).

Les têtes ensanglantées d’une centaine d’insurgés furent placées sur des piques le long de la digue « pour servir d’exemple effroyable à tous ceux qui voudraient troubler l’ordre public à l’avenir » selon les termes du tribunal paroissial. Même mort, le corps de Charles Deslondes fut rôti ! Mais cette action d’envergure qu’il a menée avec ses amis va avoir une conséquence immédiate sur les planteurs de la Louisiane et toute l’histoire des États-Unis. Leur territoire fraîchement cédé aux États-Unis (1803), les planteurs étaient jusque-là hostiles à l’idée d’intégrer leur nouveau pays ; ils vont y entrer en 1812 pour plus de sécurité face à la farouche soif de liberté des Noirs.

Les têtes ensanglantées d’une centaine d’insurgés furent placées sur des piques le long de la digue « pour servir d’exemple effroyable à tous ceux qui voudraient troubler l’ordre public à l’avenir » selon les termes du tribunal paroissial. Même mort, le corps de Charles Deslondes fut rôti ! Mais cette action d’envergure qu’il a menée avec ses amis va avoir une conséquence immédiate sur les planteurs de la Louisiane et toute l’histoire des États-Unis. Leur territoire fraîchement cédé aux États-Unis (1803), les planteurs étaient jusque-là hostiles à l’idée d’intégrer leur nouveau pays ; ils vont y entrer en 1812 pour plus de sécurité face à la farouche soif de liberté des Noirs.

La construction de l’amnésie collective

L’extrême violence de la répression a contribué à minimiser l’ampleur de la révolte et son impact sur l’histoire des États-Unis. La Gazette de la Louisiane a qualifié cette armée d’esclaves de « bandits », de « brigands » s’adonnant au pillage alors que, selon ce même journal, ces esclaves ont provoqué une fuite de Blancs jamais observée : « la route menant à la ville (Nouvelle-Orléans) était encombrée de voitures et de chariots remplis de gens qui échappaient aux ravages des bandits nègres » ; le journal ajoute que nombreux étaient ces gens « à moitié nus, enfoncés dans la boue jusqu’aux genoux, avec de gros paquets sur la tête ». De simples pilleurs ne pouvaient provoquer une telle débandade. A cette époque, tous les colons esclavagistes étaient hantés par la la libération des Noirs par leurs propres moyens survenue à Saint-Domingue, devenue Haïti.

Mirabeau avait deviné la libération de la Perle des îles (comme on l’appelait au regard de la richesse que la France en tirait) en affirmant que les planteurs de Saint-Domingue « dormaient au bord d’un Vésuve » (Howard W. French, Noires origines). Quant à l’abbé Raynal, encyclopédiste et chroniqueur du colonialisme, la situation de l’île lui arracha cette prédiction : « Il ne manque aux nègres qu’un chef assez courageux pour les conduire à la vengeance et au carnage. Où est-il, ce grand homme, que la nature doit à ses enfants vexés, opprimés, tourmentés ? Où est-il ? Il Paroîtra, n’en doutons point, il se montrera, il lèvera l’étendard sacré de la liberté ». Cet homme, les esclaves de l’île le trouvèrent en la personne de Toussaint Louverture. En Louisiane, Charles Deslondes et ses amis ne possédaient pas suffisamment d’armes pour rivaliser avec la milice blanche. Seule la soif de la liberté leur commanda une marche gigantesque au son des tambours et des outils de travail à bout de bras comme armes pour marquer les esprits pour la postérité.

Mirabeau avait deviné la libération de la Perle des îles (comme on l’appelait au regard de la richesse que la France en tirait) en affirmant que les planteurs de Saint-Domingue « dormaient au bord d’un Vésuve » (Howard W. French, Noires origines). Quant à l’abbé Raynal, encyclopédiste et chroniqueur du colonialisme, la situation de l’île lui arracha cette prédiction : « Il ne manque aux nègres qu’un chef assez courageux pour les conduire à la vengeance et au carnage. Où est-il, ce grand homme, que la nature doit à ses enfants vexés, opprimés, tourmentés ? Où est-il ? Il Paroîtra, n’en doutons point, il se montrera, il lèvera l’étendard sacré de la liberté ». Cet homme, les esclaves de l’île le trouvèrent en la personne de Toussaint Louverture. En Louisiane, Charles Deslondes et ses amis ne possédaient pas suffisamment d’armes pour rivaliser avec la milice blanche. Seule la soif de la liberté leur commanda une marche gigantesque au son des tambours et des outils de travail à bout de bras comme armes pour marquer les esprits pour la postérité.

Et c’est cet objectif, c’est-à dire la réalisation de « la plus grande révolte d’esclaves de l’histoire américaine » que toute la société blanche de Louisiane prit soin d’effacer de sa mémoire. « Le moins que l’on puisse dire, selon Howard French, c’est que […] l’oubli et l’effacement ont fait l’objet d’une politique étatique concertée, et ce pendant plusieurs générations ». Aujourd’hui, ajoute-t-il, c’est le secteur lucratif du tourisme des plantations qui tente de ressusciter la mémoire de Charles Deslondes et de ses amis.

Et c’est cet objectif, c’est-à dire la réalisation de « la plus grande révolte d’esclaves de l’histoire américaine » que toute la société blanche de Louisiane prit soin d’effacer de sa mémoire. « Le moins que l’on puisse dire, selon Howard French, c’est que […] l’oubli et l’effacement ont fait l’objet d’une politique étatique concertée, et ce pendant plusieurs générations ». Aujourd’hui, ajoute-t-il, c’est le secteur lucratif du tourisme des plantations qui tente de ressusciter la mémoire de Charles Deslondes et de ses amis.

Raphaël ADJOBI

L

L La lecture du livre de Kévi Donat permet à Annie Biard d’apprécier les trois balades principales que propose l’auteur et guide pour découvrir Paris sous un angle singulier.

La lecture du livre de Kévi Donat permet à Annie Biard d’apprécier les trois balades principales que propose l’auteur et guide pour découvrir Paris sous un angle singulier.  Les poètes ont une façon de dire les choses qui leur est propre. D’un récit, d’une rêverie, d’une peine, d’un combat personnel, de tout ce qui fait le monde qui nous entoure (animal, végétal, minéral…), l’imagination du poète en fait une œuvre qui surgit comme un précipité dans un vase. Une trace visible, posée là ! Une marque tangible que le lecteur curieux découvre par un travail de décomposition comme pour suivre avec délectation le chemin parcouru par l’auteur pour y parvenir. Chaque texte est donc une invitation au voyage. Et si le lecteur a une âme quelque peu sensible à la poésie, il arrive qu’il s’exclame : « Mon Dieu, que c’est si bien fait ! Tisser une si belle toile avec des mots ! » Douteriez-vous de ce que je dis ? Tenez, lisez ceci :

Les poètes ont une façon de dire les choses qui leur est propre. D’un récit, d’une rêverie, d’une peine, d’un combat personnel, de tout ce qui fait le monde qui nous entoure (animal, végétal, minéral…), l’imagination du poète en fait une œuvre qui surgit comme un précipité dans un vase. Une trace visible, posée là ! Une marque tangible que le lecteur curieux découvre par un travail de décomposition comme pour suivre avec délectation le chemin parcouru par l’auteur pour y parvenir. Chaque texte est donc une invitation au voyage. Et si le lecteur a une âme quelque peu sensible à la poésie, il arrive qu’il s’exclame : « Mon Dieu, que c’est si bien fait ! Tisser une si belle toile avec des mots ! » Douteriez-vous de ce que je dis ? Tenez, lisez ceci : Je vous laisse découvrir l’analyse des

Je vous laisse découvrir l’analyse des  Marylène Patou-Mathis

Marylène Patou-Mathis

Une nuit, autour du feu, hommes et femmes parlèrent des étoiles. Non pas de leur lumière ni de leurs formes, mais de leur son. Pour eux, le ciel n’était pas muet : les étoiles chantaient, vibraient, envoyaient des messages que l’on pouvait percevoir à condition d’être assez ouvert et attentif.

Une nuit, autour du feu, hommes et femmes parlèrent des étoiles. Non pas de leur lumière ni de leurs formes, mais de leur son. Pour eux, le ciel n’était pas muet : les étoiles chantaient, vibraient, envoyaient des messages que l’on pouvait percevoir à condition d’être assez ouvert et attentif. Pour les Bochimans, ne pas entendre les étoiles n’était pas une simple carence : c’était la preuve d’une déconnexion avec la vie, avec la terre et avec l’univers. Cela signifiait avoir perdu la communion originelle qui fait de l’être humain une part du tout.

Pour les Bochimans, ne pas entendre les étoiles n’était pas une simple carence : c’était la preuve d’une déconnexion avec la vie, avec la terre et avec l’univers. Cela signifiait avoir perdu la communion originelle qui fait de l’être humain une part du tout. Ce qui, pour nous, n’est qu’un ciel lointain et muet, était pour eux une symphonie. Et peut-être que leur tristesse n’était pas seulement pour lui, mais pour l’humanité entière, qui, au nom du progrès, a cessé d’écouter.

Ce qui, pour nous, n’est qu’un ciel lointain et muet, était pour eux une symphonie. Et peut-être que leur tristesse n’était pas seulement pour lui, mais pour l’humanité entière, qui, au nom du progrès, a cessé d’écouter. Si la première partie de ce livre peut paraître une redite pour le lecteur au fait de l’histoire de l’extrême droite française, certains rappels sont nécessaires pour bien comprendre la réalité d’aujourd’hui. Quant à la deuxième partie, elle est magnifique grâce à l’excellente réflexion de l’autrice sur le climat qu’ont réussi a créer ceux qui rejettent la diversité culturelle de notre pays en maniant à grands cris des formules terrifiantes ;

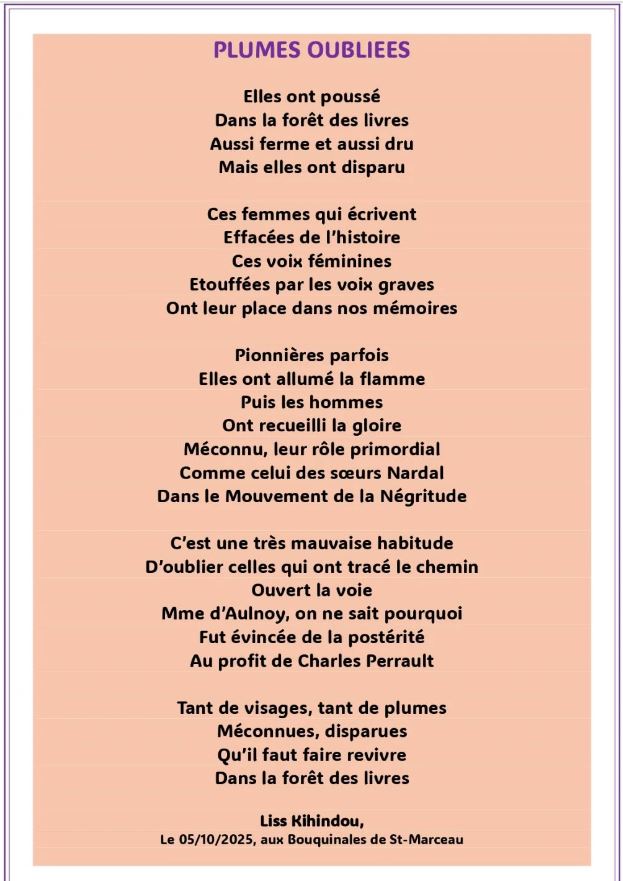

Si la première partie de ce livre peut paraître une redite pour le lecteur au fait de l’histoire de l’extrême droite française, certains rappels sont nécessaires pour bien comprendre la réalité d’aujourd’hui. Quant à la deuxième partie, elle est magnifique grâce à l’excellente réflexion de l’autrice sur le climat qu’ont réussi a créer ceux qui rejettent la diversité culturelle de notre pays en maniant à grands cris des formules terrifiantes ;  Dans l’histoire littéraire de la France du début du XXe siècle, les figures issues de nos colonies que nous connaissons se limitent bien souvent à

Dans l’histoire littéraire de la France du début du XXe siècle, les figures issues de nos colonies que nous connaissons se limitent bien souvent à  Où que vous soyez, quand la couleur de votre peau vous renvoie au continent africain (même quand vous n’êtes pas Africain), un jour ou l’autre vous prenez conscience que vous êtes une personne noire et la notion de race devient un sujet pour vous. Et cela parce qu’un jour vous serez confronté à une histoire écrite par des Européens ! Oui,

Où que vous soyez, quand la couleur de votre peau vous renvoie au continent africain (même quand vous n’êtes pas Africain), un jour ou l’autre vous prenez conscience que vous êtes une personne noire et la notion de race devient un sujet pour vous. Et cela parce qu’un jour vous serez confronté à une histoire écrite par des Européens ! Oui,

Nous sommes très reconnaissants à l’ambassadeur Angelo DAN de la publication de son journal rendant compte des tractations diplomatiques et politiques autour de la restitution des biens culturels arrachés au Bénin au moment de sa colonisation par la France. Placé au ch

Nous sommes très reconnaissants à l’ambassadeur Angelo DAN de la publication de son journal rendant compte des tractations diplomatiques et politiques autour de la restitution des biens culturels arrachés au Bénin au moment de sa colonisation par la France. Placé au ch