Méconnue en France, malgré l’hommage qui lui a été rendu en 2014 au Quai Branly à l’occasion du 80e anniversaire de la parution de sa Negro Anthology, voici que Nancy Cunard apparaît au grand jour : son œuvre gigantesque, expression de sa vie de militante antiraciste et anti-impérialiste, est enfin publiée en Français sous le titre Anthologie Noire (Éditions du Sandre, 2022).

« Ce monument éditorial acquis à la cause des Noirs et censé rendre compte de leurs luttes, de leurs cultures et de leurs aspirations bénéficia durant de longues années aux États-Unis d’un succès d’estime fort éloigné de l’écho souhaité par ses auteurs ». C’est ainsi que Nicolas Menut commence sa belle préface du bel et volumineux ouvrage de la courageuse et persévérante activiste anglaise Nancy Cunard, « inlassable pourfendeuse des inégalités raciales […] opposée aux méfaits du colonialisme, porte-parole d’un communisme idéalisé ». De toute évidence une grande figure des grands combats du début du XXe siècle.

« Ce monument éditorial acquis à la cause des Noirs et censé rendre compte de leurs luttes, de leurs cultures et de leurs aspirations bénéficia durant de longues années aux États-Unis d’un succès d’estime fort éloigné de l’écho souhaité par ses auteurs ». C’est ainsi que Nicolas Menut commence sa belle préface du bel et volumineux ouvrage de la courageuse et persévérante activiste anglaise Nancy Cunard, « inlassable pourfendeuse des inégalités raciales […] opposée aux méfaits du colonialisme, porte-parole d’un communisme idéalisé ». De toute évidence une grande figure des grands combats du début du XXe siècle.

Née à la fin du XIXe siècle – en mars 1896 – fille unique et donc seule héritière de la fortune familiale provenant de la compagnie de navigation transatlantique Cunard Line fondée en 1838, la jeune anglaise (mère américaine) sera vite mariée mais ne gardera de la vie conjugale que l’ennui. La vie bohème, « les chemins de la révolte et de la littérature » seront alors pour elle les voies des sensations fortes. En 1921, elle s’installe à Paris et est alors de toutes les soirées ; elle « côtoie l’avant-garde artistique et cosmopolite de la capitale » et débute une liaison avec Louis Aragon en 1926. Mais la plus belle et fructueuse rencontre de sa vie aura lieu en Italie en 1928 où elle fait la connaissance du pianiste de jazz américain Henry Crowder qui devient son amant. « A cette idylle naissante s’ajoute la découverte de la condition des Afro-Américains aux États-Unis et, dès cette époque, commence à germer l’idée de ce qui deviendra six ans plus tard la Negro Anthology ».

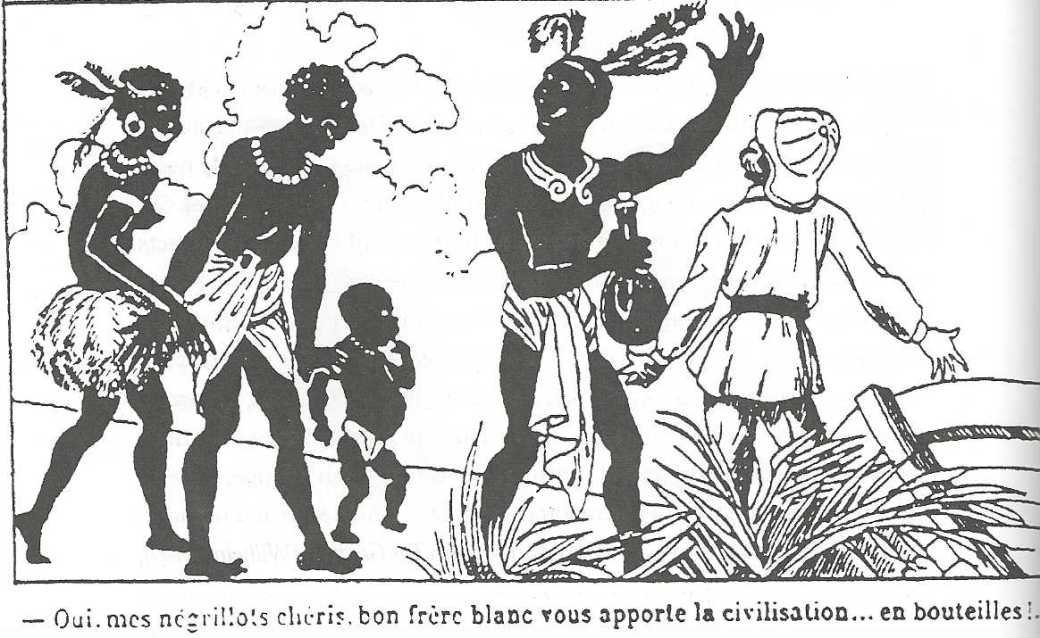

Bien sûr, comme il fallait s’y attendre, cette liaison déplaît à la famille qui lui coupe les vivres. Mais Nancy Cunard a trouvé un sens à sa vie et ne le lâchera pas, même quand sa relation avec Henry Crowder déclinera. D’ailleurs, c’est à lui, à « [son] premier ami noir » qu’elle dédiera cette véritable encyclopédie, bâtie en réunissant 150 auteurs des deux races qui produiront 255 contributions afin, dit-elle, de « garder la trace des luttes et des accomplissements des peuples noirs, de leurs persécutions et de leurs révoltes contre ces persécutions ». Comme le précise Raymond Michelet, l’autre cheville ouvrière de cet immense projet, « il s’agissait d’ériger un monument à la culture noire – et de dénoncer les arguments fallacieux concernant les prétendus bienfaits de la civilisation si généreusement apportée aux Noirs ».

Bien sûr, comme il fallait s’y attendre, cette liaison déplaît à la famille qui lui coupe les vivres. Mais Nancy Cunard a trouvé un sens à sa vie et ne le lâchera pas, même quand sa relation avec Henry Crowder déclinera. D’ailleurs, c’est à lui, à « [son] premier ami noir » qu’elle dédiera cette véritable encyclopédie, bâtie en réunissant 150 auteurs des deux races qui produiront 255 contributions afin, dit-elle, de « garder la trace des luttes et des accomplissements des peuples noirs, de leurs persécutions et de leurs révoltes contre ces persécutions ». Comme le précise Raymond Michelet, l’autre cheville ouvrière de cet immense projet, « il s’agissait d’ériger un monument à la culture noire – et de dénoncer les arguments fallacieux concernant les prétendus bienfaits de la civilisation si généreusement apportée aux Noirs ».

Après la publication de cette œuvre immense en 1934, la vie de Nancy Cunard prend une autre dimension face aux conflits mondiaux. Elle produit des articles militant contre l’annexion de l’Éthiopie par l’Italie de Mussolini, et fait de la guerre en Espagne sa grande affaire. Ce dernier combat l’épuise et entame son enthousiasme. Au moment de la seconde guerre mondiale, elle mène une vie modeste en Angleterre effectuant « sans conviction des travaux de traduction pour la Résistance ». Après la guerre, elle n’aspire qu’à une chose : retrouver sa maison de Normandie – « son repaire où depuis bientôt vingt ans elle accumule œuvres […], tableaux d’amis, documents et souvenirs ». Mais ses voisins ont profité de l’état de guerre pour piller sa maison et la mettre à sac. « Cette femme excentrique, anglaise et communiste, qui n’hésitait pas à abriter des républicains espagnols sous son toit » méritait bien ça !

Après la publication de cette œuvre immense en 1934, la vie de Nancy Cunard prend une autre dimension face aux conflits mondiaux. Elle produit des articles militant contre l’annexion de l’Éthiopie par l’Italie de Mussolini, et fait de la guerre en Espagne sa grande affaire. Ce dernier combat l’épuise et entame son enthousiasme. Au moment de la seconde guerre mondiale, elle mène une vie modeste en Angleterre effectuant « sans conviction des travaux de traduction pour la Résistance ». Après la guerre, elle n’aspire qu’à une chose : retrouver sa maison de Normandie – « son repaire où depuis bientôt vingt ans elle accumule œuvres […], tableaux d’amis, documents et souvenirs ». Mais ses voisins ont profité de l’état de guerre pour piller sa maison et la mettre à sac. « Cette femme excentrique, anglaise et communiste, qui n’hésitait pas à abriter des républicains espagnols sous son toit » méritait bien ça !

Nous pouvons être reconnaissants à Geneviève Chevalier pour la traduction de cette Anthologie, et aux Éditions du Sandre pour sa publication avec le soutien du CNL (Centre national du livre). En effet, comme le fait remarquer le préfacier Nicolas Menut – et nous sommes tout à fait de son avis – si les écrivains et intellectuels Afro-américains sont aujourd’hui rapidement traduits en Français, ce ne fut pas toujours le cas. Par exemple, The Souls of Black Folk de W.E.B. Du Bois datant de 1903 ne fut traduit en français qu’en 2004 sous le titre Les âmes du peuple noir aux éditions de la Rue d’Ulm, fait-il remarquer. Et quand on sait que tous les textes de Negro Anthology n’ont pas été écrits en Anglais et qu’ « il convenait de retrouver les versions originales en Français ou en espagnol », et lorsqu’ils étaient en anglais il fallait rendre les différentes langues vernaculaires (ou parlers anglais liés à l’histoire et à la géographie – haïtien, jamaïcain…) aisément accessibles aux francophones, on comprend le retard avec lequel nous parvient cette traduction. Merci à tous les autres traductrices et traducteurs, ainsi qu’aux éditeurs ouverts aux idées différentes ; toutes ces personnes qui élargissent notre horizon de connaissances nouvelles grâce à leur précieux travail.

Raphaël ADJOBI

Il y a quarante-quatre ans, l’écrivain Sud-Africain André Brink avait clairement fait savoir par la bouche de son personnage Emily, dont le jeune fils puis l’époux ont été arrêtés par la police secrète du pays et sont morts dans ses geôles après de multiples tortures, que

Il y a quarante-quatre ans, l’écrivain Sud-Africain André Brink avait clairement fait savoir par la bouche de son personnage Emily, dont le jeune fils puis l’époux ont été arrêtés par la police secrète du pays et sont morts dans ses geôles après de multiples tortures, que  Cette réalité est à prendre en considération par les individus aussi bien que les nations. Et c’est exactement ce que la série des quatre reportages d’Olivier Pascal-Moussellard proposés par la revue Télérama durant l’été 2023 tentent de faire comprendre aux Français. Cette série de reportages veut montrer qu’

Cette réalité est à prendre en considération par les individus aussi bien que les nations. Et c’est exactement ce que la série des quatre reportages d’Olivier Pascal-Moussellard proposés par la revue Télérama durant l’été 2023 tentent de faire comprendre aux Français. Cette série de reportages veut montrer qu’ Du mercredi 9 au vendredi 11 août 2023,

Du mercredi 9 au vendredi 11 août 2023,

Au Havre,

Au Havre,

Honfleur,

Honfleur, Quant aux visiteurs, ils ne doivent jamais prendre à la lettre les dates officielles de début (ou de fin) des activités des nations, ni les chiffres relatifs aux victimes déportées.

Quant aux visiteurs, ils ne doivent jamais prendre à la lettre les dates officielles de début (ou de fin) des activités des nations, ni les chiffres relatifs aux victimes déportées. Le vendredi 28 juillet, une petite équipe de La France noire s’est rendue à Paris pour visiter le

Le vendredi 28 juillet, une petite équipe de La France noire s’est rendue à Paris pour visiter le  La division de l’humanité en races distinctes procède de deux conceptions complémentaires de l’être : l’une religieuse, et l’autre scientifique. Avec beaucoup de facilité, quand – à partir du XVe siècle – l’Européen a eu besoin de justifier ses crimes à l’égard des peuples lointains contre ceux qui les dénonçaient, il a puisé ses arguments dans la Bible qui était alors l’incontournable bréviaire de toutes les personnes reconnues et proclamées savantes. Ainsi, on qualifia les autochtones des Amériques de pré-adamites, et le mythe de Cham justifia le bannissement du Noir de l’humanité et sa condamnation au même régime que les Slaves déportés et soumis au travail forcé en Europe. A partir du XIXe siècle, se basant sur la théorie darwinienne semblant confirmer une évolution progressive de l’humanité depuis les origines, les esclavagistes et les colonialistes vont s’emparer d’une idée apparemment magnifique pour justifier ce qu’ils percevaient comme une vérité incontestable :

La division de l’humanité en races distinctes procède de deux conceptions complémentaires de l’être : l’une religieuse, et l’autre scientifique. Avec beaucoup de facilité, quand – à partir du XVe siècle – l’Européen a eu besoin de justifier ses crimes à l’égard des peuples lointains contre ceux qui les dénonçaient, il a puisé ses arguments dans la Bible qui était alors l’incontournable bréviaire de toutes les personnes reconnues et proclamées savantes. Ainsi, on qualifia les autochtones des Amériques de pré-adamites, et le mythe de Cham justifia le bannissement du Noir de l’humanité et sa condamnation au même régime que les Slaves déportés et soumis au travail forcé en Europe. A partir du XIXe siècle, se basant sur la théorie darwinienne semblant confirmer une évolution progressive de l’humanité depuis les origines, les esclavagistes et les colonialistes vont s’emparer d’une idée apparemment magnifique pour justifier ce qu’ils percevaient comme une vérité incontestable :  Les travaux de recherche concernant la vie des esclaves en métropole présentent généralement Paris comme une oasis de liberté.

Les travaux de recherche concernant la vie des esclaves en métropole présentent généralement Paris comme une oasis de liberté. On ne le répétera jamais assez : en histoire, il convient de boire à plusieurs sources ; et même varier le statut des chercheurs : les personnes appartenant aux populations dont on parle, les étrangers, les femmes… qui souvent osent ou proposent des méthodes différentes.

On ne le répétera jamais assez : en histoire, il convient de boire à plusieurs sources ; et même varier le statut des chercheurs : les personnes appartenant aux populations dont on parle, les étrangers, les femmes… qui souvent osent ou proposent des méthodes différentes. Stéréotype n° 1 : L’indigène :

Stéréotype n° 1 : L’indigène :  Sixième stéréotype : la mammy :

Sixième stéréotype : la mammy :  Georges Sadoul :

Georges Sadoul : Qui a dit que le passé colonial n’intéresse pas les Français au point d’entrer dans les manuels scolaires ?

Qui a dit que le passé colonial n’intéresse pas les Français au point d’entrer dans les manuels scolaires ? Jusqu’au 27 février 2023, se tient au Centre Georges Pompidou une exposition photographique – intitulée Décadrage colonial – sur un pan de l’histoire coloniale de la France : celui de

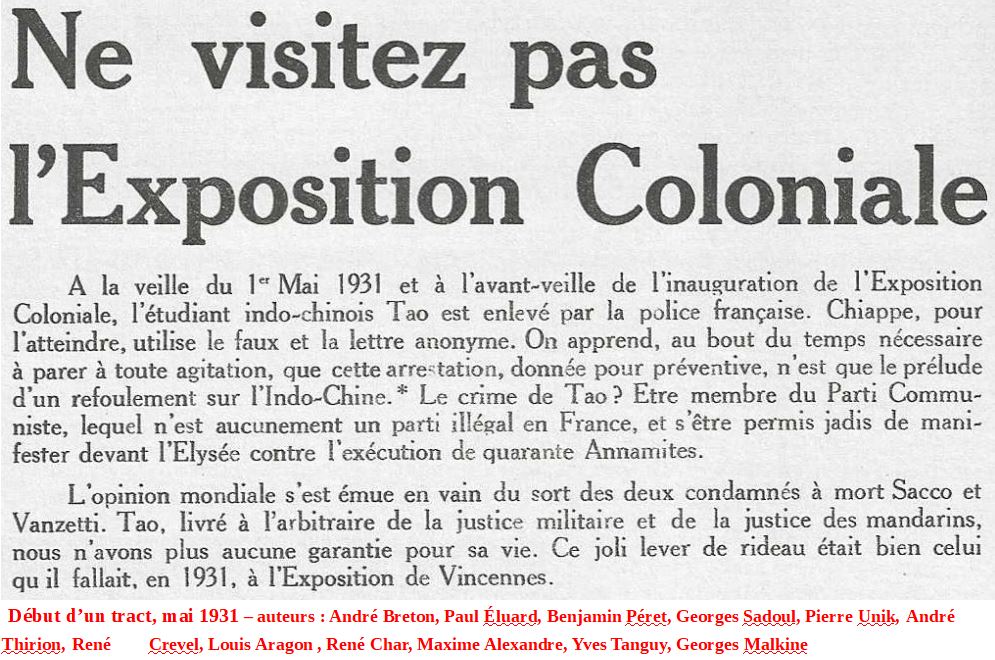

Jusqu’au 27 février 2023, se tient au Centre Georges Pompidou une exposition photographique – intitulée Décadrage colonial – sur un pan de l’histoire coloniale de la France : celui de  Ce que l’on apprend essentiellement dans cette exposition du Centre Pompidou, c’est la dénonciation par le mouvement surréaliste de la politique impérialiste de la France par l’organisation d’une contre exposition intitulée

Ce que l’on apprend essentiellement dans cette exposition du Centre Pompidou, c’est la dénonciation par le mouvement surréaliste de la politique impérialiste de la France par l’organisation d’une contre exposition intitulée  Raphaël ADJOBI

Raphaël ADJOBI Dans son édition de mars 1971, la revue

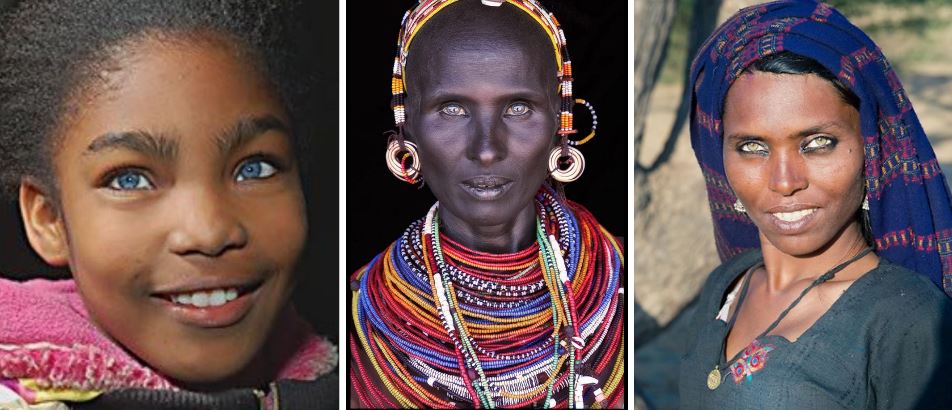

Dans son édition de mars 1971, la revue  2 – Il est toujours plaisant d’entendre ou de lire les Blancs qui, tout en soulignant la blancheur de la peau de certaines personnes, y associent avec un grand soin les yeux bleus ainsi la chevelure blonde comme les marques suprêmes de la blanchité ou de la « race » blanche. C’est exactement ce préjugé qu’exprime l’auteur du texte en écrivant « Ces deux malheureux enfants […] étaient très blanches,

2 – Il est toujours plaisant d’entendre ou de lire les Blancs qui, tout en soulignant la blancheur de la peau de certaines personnes, y associent avec un grand soin les yeux bleus ainsi la chevelure blonde comme les marques suprêmes de la blanchité ou de la « race » blanche. C’est exactement ce préjugé qu’exprime l’auteur du texte en écrivant « Ces deux malheureux enfants […] étaient très blanches,

Raphaël ADJOBI

Raphaël ADJOBI